随着我国在氢能产业领域的政策措施不断健全、技术装备创新突破不断提速、应用场景不断向多元化拓展,氢能产业正从示范验证阶段向规模化、市场化应用发展阶段转变,初步构建起涵盖“制—储—输—用”各环节、较为完整的氢能供应链和产业体系,产能、技术、应用场景及国际合作均取得显著进展。面向“十五五”,氢能产业应立足发展实际,进一步找准发展方向和实施路径,加快实现提质提速。

一、发展现状

(一)政策部署方面

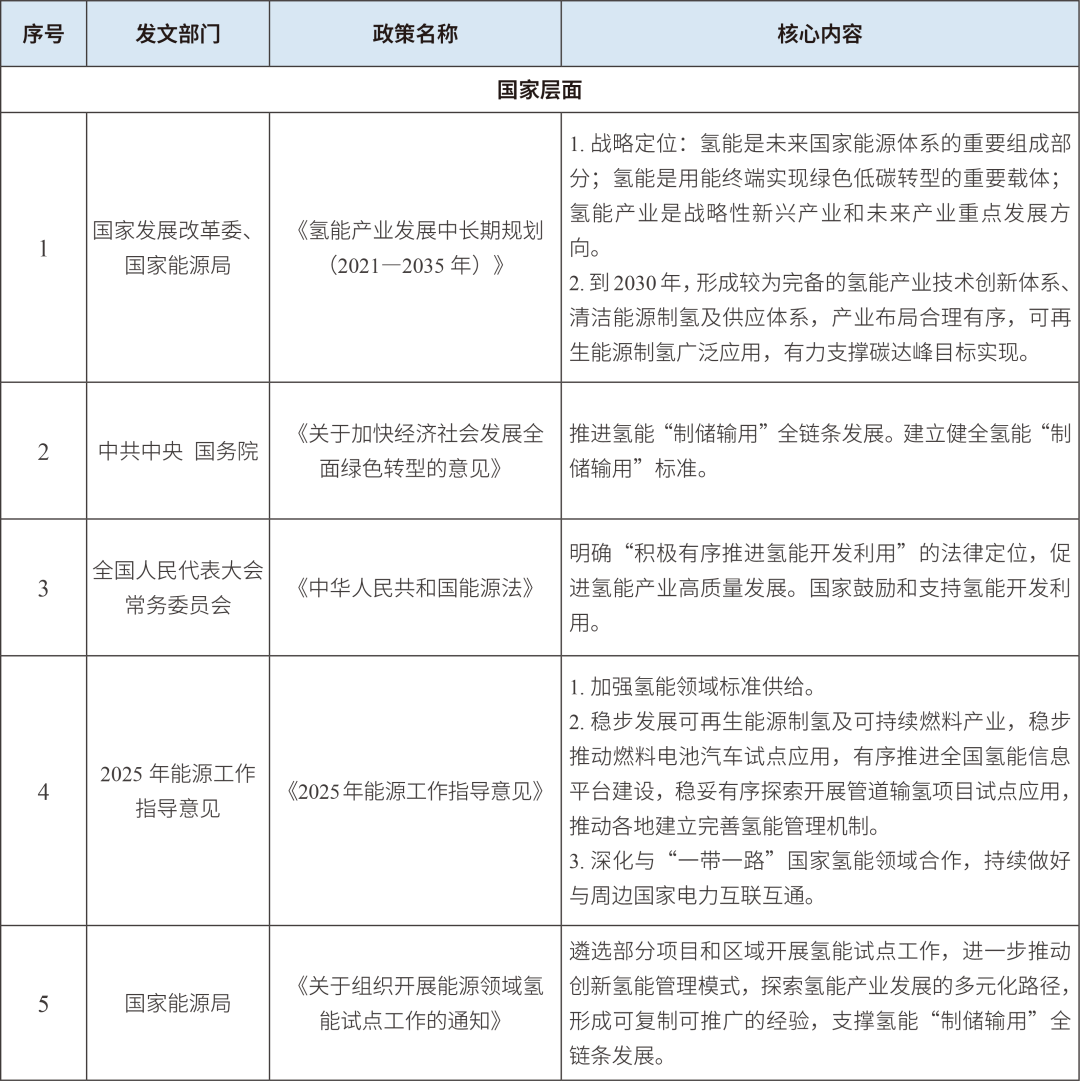

我国对氢能产业发展的战略部署和政策支持体系正在持续完善,已形成多层次、全方位的产业促进机制。《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》首次从战略高度明确了氢能的能源属性和产业定位。在2024年政府工作报告中,氢能首次以“前沿新兴产业”的定位被纳入。2025年1月1日施行的能源法,正式明确了“积极有序推进氢能开发利用”的法律定位;开始遴选部分项目和区域开展氢能试点工作,探索氢能产业发展的多元化路径。

表1 国家氢能产业重要政策文件

表格信息来源:北国咨根据公开信息整理

(二)产业环节方面

一是氢气制取环节。2024年我国氢能产量规模突破3650万吨,持续保持全球最大产氢国地位,当前仍以传统化石能源制氢为主导,工业副产氢为重要补充,其中煤制氢和天然气制氢占比近八成,而绿氢产能仍处于起步阶段。我国电解水制氢技术不断取得进步,核心材料基本实现国产化替代,质子交换膜(PEM)电解水制氢技术也在快速发展。未来,电解水制氢将占据主导地位,突破绿氢的关键技术并降低其成本是核心因素。

二是氢气储运环节。高压储氢是目前占绝对主导地位的氢能存储方式,我国现阶段处于35MPa的Ⅲ型瓶规模化应用和70MPa的Ⅲ型瓶示范应用阶段,Ⅳ型瓶尚未得到大规模推广应用,Ⅳ型瓶性能优异,可满足车载储氢要求,将加速替代I型、Ⅱ型、Ⅲ型瓶。此外,液氢存储和固态储氢无需压力容器,我国还处于试验阶段,是未来实现大规模氢能储运的方向。

三是氢气加注环节。截至2024年底,国内累计建成加氢站超过540座,加氢站类型逐步由纯氢站转为油氢合建、一体化模式。国内主要以35MPa气氢加氢站为主,核心装备体系由压缩机、高压储氢容器及加氢机构成,设备成本占总成本的70%以上。国际市场上液氢加注设施已实现商业化成熟应用,而我国仍处于示范站规划建设的初级阶段。当前,加氢站主要服务于燃料电池汽车及工业用氢领域,随着氢能应用场景的拓展,将向多元化方向发展。

四是氢气应用环节。我国氢气消费领域主要由合成甲醇、合成氨为主,其次为炼化和煤化工,并在化工、电力、交通等领域实现多元化应用示范。交通领域,我国氢燃料电池汽车产业已进入规模化示范新阶段,其中物流运输车辆和专用车型共同构成当前示范运营的主力车型。工业领域,目前氢能示范性应用已经开始,但在绿氢成本尚无法与灰氢持平的情况下,绿氢的规模化应用将主要依赖工业领域的灰氢替代场景。电力领域,主要集中在燃料电池发电和热电联产,在大型沙戈荒基地配套煤电降碳、零碳产业园区实现新能源可靠替代等场景,具有广阔的应用前景。

二、存在问题

一是成本较高。制取环节,当前可再生能源制氢成本较高,核心受制于电力成本、电解槽投资和项目运行运营效率,由于电解水制氢的电力需求与可再生能源发电特性存在固有矛盾,导致电解槽装备对波动性光伏和风电的适应性较差。整体来看,在绿氢的成本构成中,电费占70%,设备及其他运行成本占30%。储运环节,氢能储运体系面临技术代差与规模效应不足的双重制约。运输方面,现阶段主导的20MPaⅠ/Ⅱ型高压气态储运技术存在明显效率瓶颈,特别是当运输距离过长时,较之液氢槽车运输的边际成本优势完全丧失,因此长管拖车只适合短距离运输。管网建设方面,受制于终端需求密度不足和用氢规模有限,管道输氢的固定成本难以摊薄。加注环节,加氢站建设仍面临高成本挑战,单站建设成本高达1200万元—2500万元,目前建设加氢站所需关键零部件没有量产的成熟产品,导致加氢站的建设成本过高,投入回报率低,尚未具备经济效益和竞争力。

二是关键核心技术壁垒高。关键材料和设备仍面临核心技术受制于人的发展瓶颈,质子交换膜、气体扩散层、车用压力氢气传感器等关键材料依赖进口,高压阀件、碳纤维、压缩机、加氢枪等关键零部件进口依赖严重,国产膜电极、双极板、空压机、循环泵等关键部件性能有待提升,大量核心专利被美、日等国企业垄断,直接推高了产业链各环节的生产成本,严重制约市场化应用进程。

三是氢能应用场景布局不足。氢能产业的应用以交通领域为主,尤其是氢燃料电池汽车领域,但在化工、冶金等工业领域的应用仍处于试点验证阶段。在交通领域,国际市场上氢燃料电池汽车的发展主要集中在乘用车领域,丰田、现代两家企业占据95%以上份额,我国氢燃料电池汽车的发展呈现出明显的商用车主导特征,占比高达99%,氢能的应用较为单一。

三、对策建议

一是破解绿氢产业发展经济性难题。在生产端持续推动电解水制氢技术创新,提高绿氢制取的规模、效率和稳定性。在应用侧,推动大规模可再生能源制氢,不断突破大型电解水制氢设备的技术瓶颈,通过开发新型电解槽技术和采用高效催化剂降低制氢电耗,提高运行调节范围,提高核心部件和大型装备寿命。从全产业链的角度推动生产侧和应用侧共同发力,不断突破关键核心技术并在市场应用中迭代升级,保持产业链供应链安全稳定。

二是强化核心技术自主创新能力。持续加强卡点筑基攻关工作,布局70MPa加氢用高压氢气压缩机和质子交换膜电解槽等项目,实现70MPa供应体系全链条贯通和产业化能力培育,解决氢气规模化制备、供应和车载应用的产业化瓶颈。面向工业、储能、发电等氢能应用的主战场,布局固态储氢装置、固体氧化物燃料电池电堆等项目,解决氢能多领域应用的规模储存手段和技术路线拓展问题。

三是加速氢能多元化场景落地推广。大力发展氢能交通,加快研究氢能汽车路权支持政策,推动氢能车辆替代。鼓励具备技术储备和产业基础的整车企业加快氢燃料乘用车研发进程,优先在基础设施完善区域开展乘用车商业化运营试点。加快推动液氢重卡示范验证和产业落地,牵引带动液氢制储运加用全链条示范和产业化发展。进一步探索管道掺氢、掺氢发电、氢能供热等氢能多领域全场景示范应用。

作者介绍

常 宁

中级经济师

咨询工程师(投资)

长期专注产业规划、区域经济等领域,深度参与高精尖产业、新型工业化、京津冀协同等研究和规划,参与/负责《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》《大兴区“十五五”时期高精尖产业发展规划》《海淀区新型工业化研究服务》《京津冀重点产业链高质量发展研究》等多项课题和规划,获全国优秀咨询成果奖1项,北京市优秀咨询成果奖3项。

编辑:张 华

审核:王子强