近年来,猛士科技园、东风本田新能源工厂、蔚来新能源总部、小鹏汽车武汉工厂、中创新航动力及储能电池项目、比亚迪刀片电池基地、亿纬锂能储能电池项目、采埃孚被动安全、安波福二期、博格华纳三期、苏试试验华中总部基地等50余个新能源汽车产业项目在武汉市落地或投产,武汉新能源汽车产业加速“跃迁”。本文研究武汉市新能源汽车产业发展现状,提出了转型发展经验。

一、发展现状

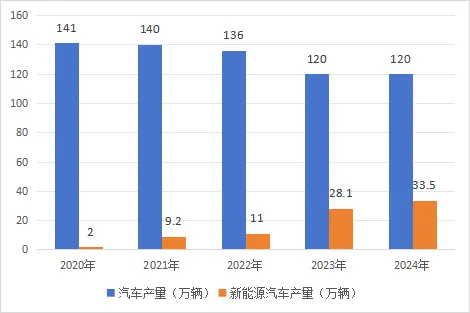

(一)新能源汽车产量显著增长

随着东风系、小鹏、路特斯等新能源汽车项目全面投产,武汉市汽车产能持续跃升,规模超140万辆1。2024年,武汉市新能源汽车产量33.5万辆(同比增长18.9%),占全市汽车产量的27.9%。其中东风汽车成立岚图汽车冲击高端新能源市场,推出猛士科技角逐豪华电动越野新机遇,整合资源打造东风纳米覆盖经济型市场,东风汽车立足自主乘用车主力品牌,完成新车100%电动化转型,并计划2025年新能源汽车年销量突破百万辆。

图片来源:根据公开资料整理,北国咨绘制

图1 2020—2024年武汉市汽车产量情况

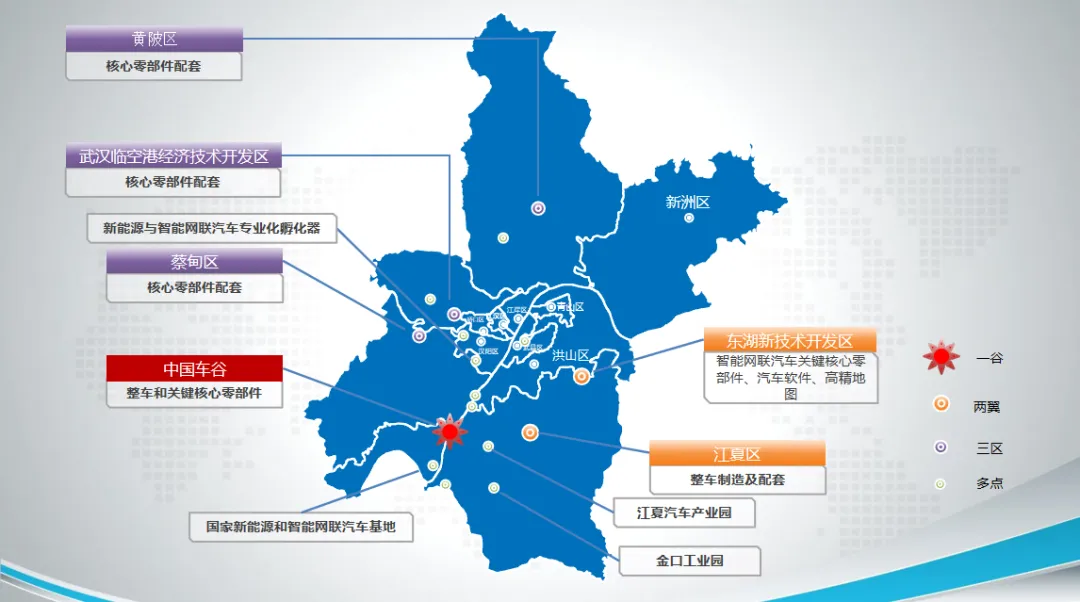

(二)产业空间“串珠成链”

武汉市“一谷两翼”产业格局奠定基础,其中经开区“中国车谷”为整车制造及技术研发核心,江夏、东湖新技术开发区为关键零部件及配套设施的动力支撑。重点布局新能源与智能网联汽车创新产业园、车规级芯片产业园、光谷智能网联汽车软件产业园、智能网联智造园等重点园区载体,大力发展整车制造+三电系统、车规级芯片、汽车软件及高精地图、智能网联汽车零部件等产业。同时联动“三区多点2”,打造临空港汽车产业园、中德国际产业园、新能源汽车十里长廊等一批具有特色功能的重点园区,提升产业韧性。

图片来源:根据公开资料整理,北国咨绘制

图2 武汉市新能源汽车产业空间布局

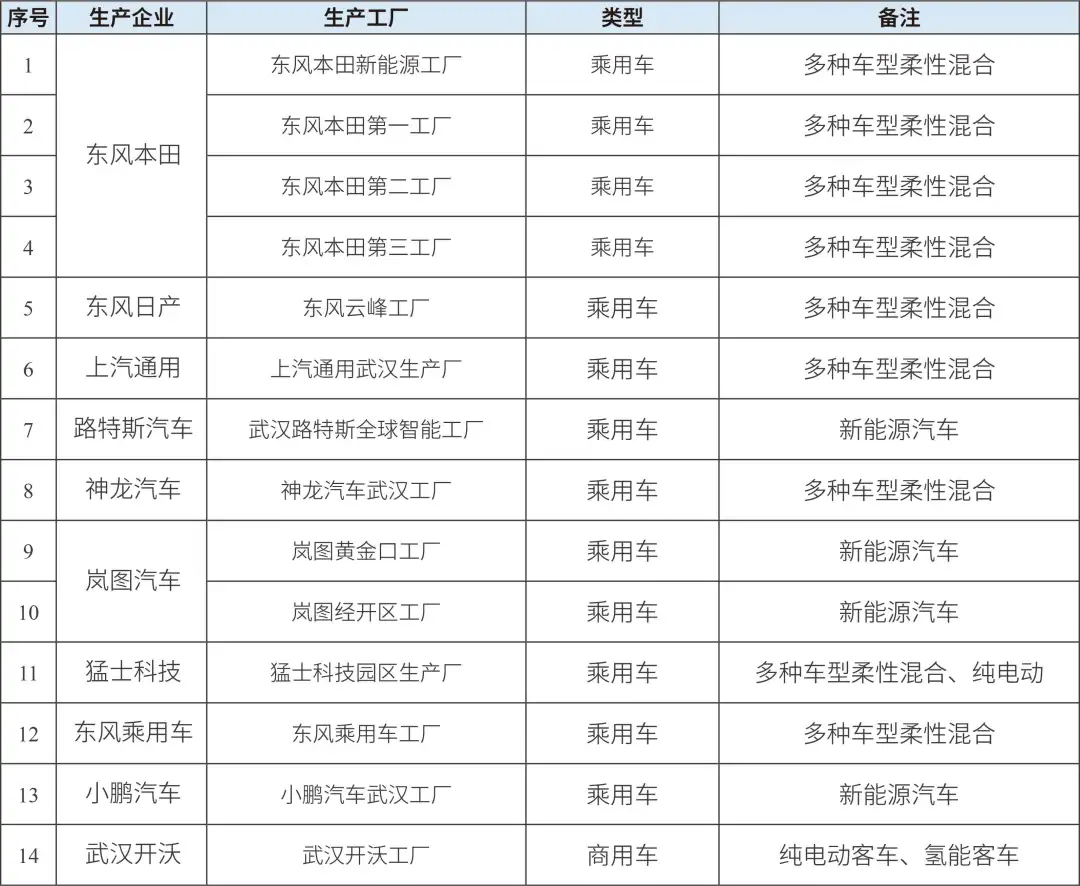

(三)“链主”引领核心零部件产业链加速集聚

武汉市已集聚10家整车企业、14个生产基地,形成东风系(岚图、猛士)、小鹏系、吉利系(路特斯)三强并立的整车格局。集聚超1200家汽车零部件企业,汽车产业零整比位居行业前列。其中,随着中创新航动力及储能电池项目、比亚迪刀片电池基地、亿纬锂能储能电池项目相继落地投产,武汉市将形成覆盖多元技术路线的完整电池产业生态;配套腾讯车联网、鉴智科技、国科础石、东软集团、南斗六星等算法软件服务商,实现软硬一体的产业链发展模式。

表1 武汉市头部整车企业基本情况

表格信息来源:北国咨根据公开信息整理

二、经验借鉴

(一)战略定力是关键

定位新能源汽车为长期核心战略产业,保持政策连续性和投入强度。武汉市出台《武汉市突破性发展新能源与智能网联汽车产业三年行动方案(2023—2025年)》,同时配套产业突破发展工作方案。经开区、东湖高新区相继发布《武汉经开区新能源与智能网联汽车产业战略提升行动方案(2023—2025年)》《东湖高新区新能源智能网联汽车产业行动方案(2023-2025)》,并实施《东湖高新区关于支持新能源智能网联汽车产业发展的若干措施》,强化市区联动、构建新能源与智能网联汽车产业长效发展机制。

(二)精准施策是核心

聚焦产业链薄弱环节和未来制高点,精准扶持。一是研发创新支持,设立重大科技专项,对关键技术攻关给予补贴,如2022年对车规级芯片关键技术攻关给予最高2000万元支持;支持东风汽车牵头组建车规级芯片技术创新联合体,成功研发4款车规级芯片。二是土地空间保障,如武汉经开区对新落户重点项目,优先安排用地指标,对于租赁厂房最高可给予80%支持。三是建设投资支持,如东湖高新区对投资1亿元以上的重点项目,给予最高1亿元支持;同时武汉市打造总规模610亿元的“湖北长江车百产业基金”“车谷产业发展基金”“湖北长江车谷产业投资基金”三大产业基金群,着力推动新能源汽车领域项目成果转化。

(三)场景开放是催化剂

主动开放政府主导、资金引导市场主导的应用场景,为新技术、新产品提供“试验田”和“首单”市场。一方面,武汉市前瞻布局顶层设计,成功入选国家级“车路云一体化”应用试点并实现测试道路里程、智能网联车队规模全国第一,打造全国领先的自动驾驶商业试点标杆,为自动驾驶提供试验场景。另一方面,以政府资金撬动市场应用场景,如东湖高新区智能网联汽车示范应用场景给予最高5000万元支持,对车规芯片“上车”补贴最高2000万元。

(四)营商环境是竞争力

聚焦企业需求,缩短审批时长,强化要素保障。为加速汽车产业项目建设,武汉市专设产业链工作专班,并向重大项目派驻政务中心帮办专员,通过“一对一”政策咨询、资料预审、网上申报服务,畅通项目落地通道,如猛士科技园项目仅14个月实现产线贯通,较同类车企建设周期提速9个月。

三、总结

武汉市通过“政策与资本”双轮驱动为新能源汽车产业注入强劲动能,全面构建高效协同的产业集聚区,激发微观市场主体活力,筑牢链主企业引领的韧性产业生态,并以前瞻性布局抢占前沿领域制高点,形成了向新能源汽车产业转型的“武汉发展范式”。

数据来源

1 长江日报

2 三区指的是武汉临空港经济技术开发区、蔡甸区、黄陂区;多点指的是武昌区的W+车联网产业园

作者介绍

冯晴晴

咨询师

长期关注研究重大技术装备领域,从事政策研究、项目谋划与申报等工作。

鲁 楠

高级经济师

咨询工程师(投资)

长期专注新能源汽车及充电基础设施、重大技术装备等领域。近年来作为主要负责人完成了新能源汽车产业发展研究、电动汽车充电基础设施行业研究、重大技术装备发展研究等大量政府、企业委托咨询业务,为北京市新能源汽车及充电基础设施发展、智能制造业发展建言献策。

编辑:张 华

审核:孙 磊