近年来,我国加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系,做强做优做大实体经济。航空制造业是现代工业的重要组成部分,被誉为“工业皇冠上的明珠”。2023年,我国自主研发的首款客机C919商业首航,中央经济工作会议提出打造低空经济等若干战略性新兴产业,航空制造业或成为推动北京制造业增加值占比回升的重要产业。以下将从产业规模、产业结构、企业集聚、产业政策、区域协同五个方面,对比分析京沪两地航空制造业发展情况,并提出北京市航空制造业发展建议。

一、双城竞逐:京沪航空制造业发展对比分析

北京依托强大的科研实力和央企资源,形成了以技术创新为主导的发展路径;上海凭借优越的地理位置和开放的经济环境,构建了以产业集群、产业链完整为特色的发展模式。

(一)产业规模:上海航空制造业与北京相近,但C919上量将拉开差距

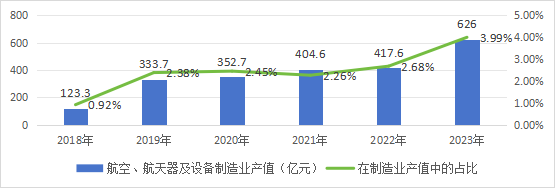

2023年,北京航空、航天器及设备制造业产值626亿元1,同比增长49.9%,近5年年均增长率38.4%,在制造业产值中的占比为4%。上海民用航空产业产值600亿元2,占制造业产值的1.4%。随着上海C919飞机的商业化应用,上海航空制造业发展能级将进一步提升。据统计,目前C919大飞机全球订单超1000架,其中2025年计划交付30架;按照2026年交付100架,单架C919大飞机(6.53亿元人民币3)的直接制造和配套可拉动上海航空制造产值约8亿-10亿元4估算,2026年上海因C919大飞机增加产值将达800亿元。

图片来源:数据来自北京市统计局官网,北国咨绘制

图1 近5年北京航空、航天器及设备制造业产值及占比情况

(二)产业结构:上海形成了完整产业链,航空制造全产业链整合能力领先北京

在研发设计和高端制造方面,上海依托经济优势和产业基础,以整机集成等应用研发和商业化生产为主;北京依托科研机构和高校,以关键零部件和无人机的基础研究及高端生产为主,制造产值低于上海。上海作为我国民用航空产业创新策源地,是C919研发设计的核心基地,承担了大部分总体设计和集成研发任务,其中中国商飞上海飞机设计研究院作为国产大飞机研制核心力量,主导C919大型客机、ARJ21新支线飞机等标志性机型的设计研发,形成覆盖全寿命周期的工业设计能力。北京作为我国航空研发设计的核心策源地,聚焦航空电子设备与系统、航空动力、适航取证等关键领域,在飞行器气动设计、智能控制系统、航空发动机等领域实现多项核心技术突破,如中国航发集团牵头承担“两机”(航空发动机和燃气轮机)等国家科技重大专项,通过AES100民用涡轴发动机等标志性产品,实现从“跟跑”到“并跑”的跨越。

在航空服务方面,上海以航空物流、维修为重点,北京以航空金融与租赁、维修、培训为重点。上海构建了“全产业链+枢纽经济”模式,形成覆盖长三角的航空货运网络,2024年上海机场货邮吞吐量达到420.6万吨5,在航空物流枢纽发展指数中蝉联第一;是国内公务机维修的重要基地,积聚上海航空股份、上海航新航宇等维修单位30家6,全国占比6%。北京形成“技术+服务+资本”协同生态,其中首都机场临空经济区航空服务产业规模突破2000亿元,全国领先7。拥有工银金融租赁、中银航空租赁等众多金融租赁总部类企业,落地国内首单飞机租赁业务;集聚AMECO、罗罗等航空维修领先服务商,在机体大修、发动机维修等高技术领域占据优势;拥有北京航空运输培训中心、北京航空航天大学飞行学院等专业机构,在大兴机场引进波音737、C919等民航训练模拟器,实现了空地一体化的联合培训。

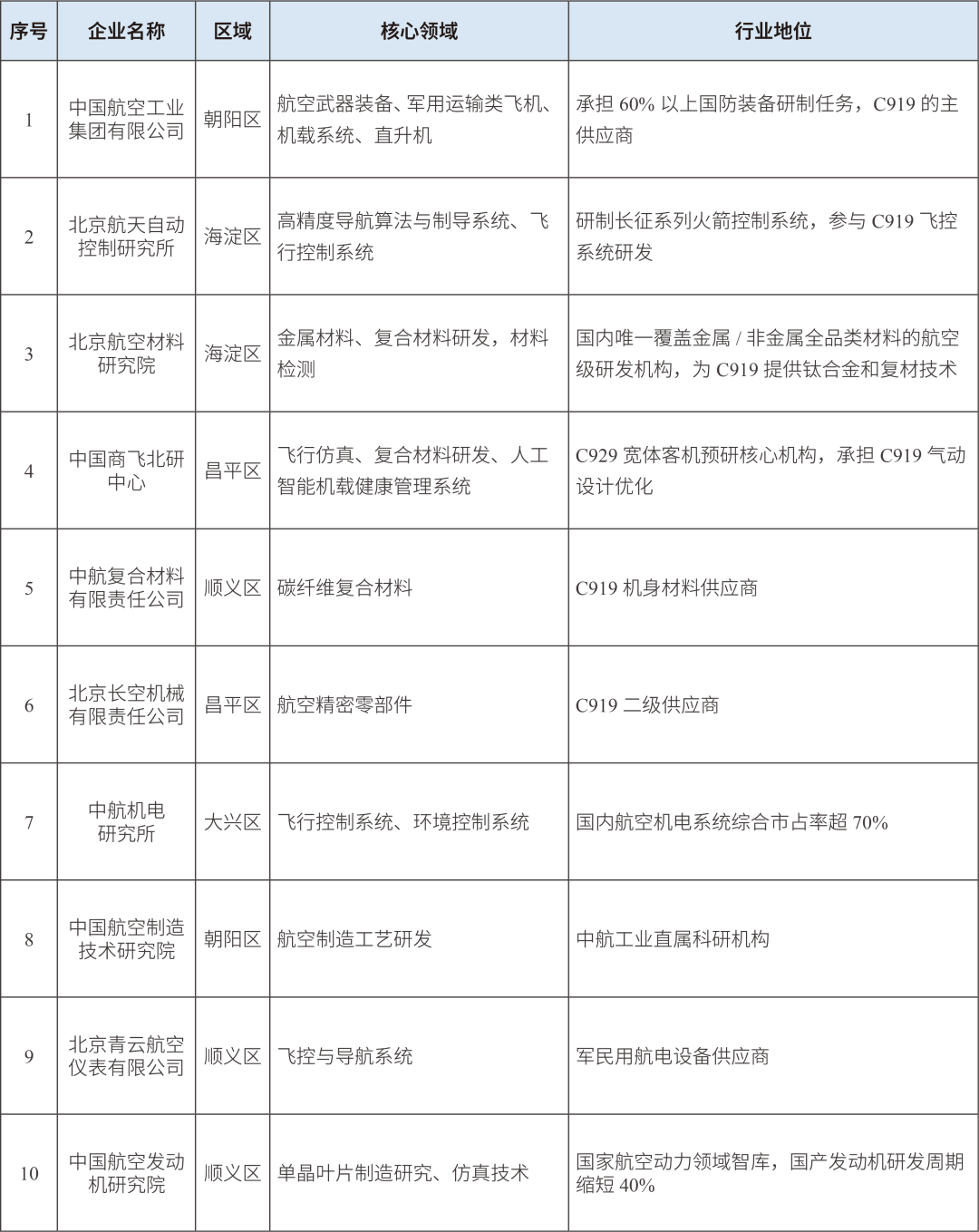

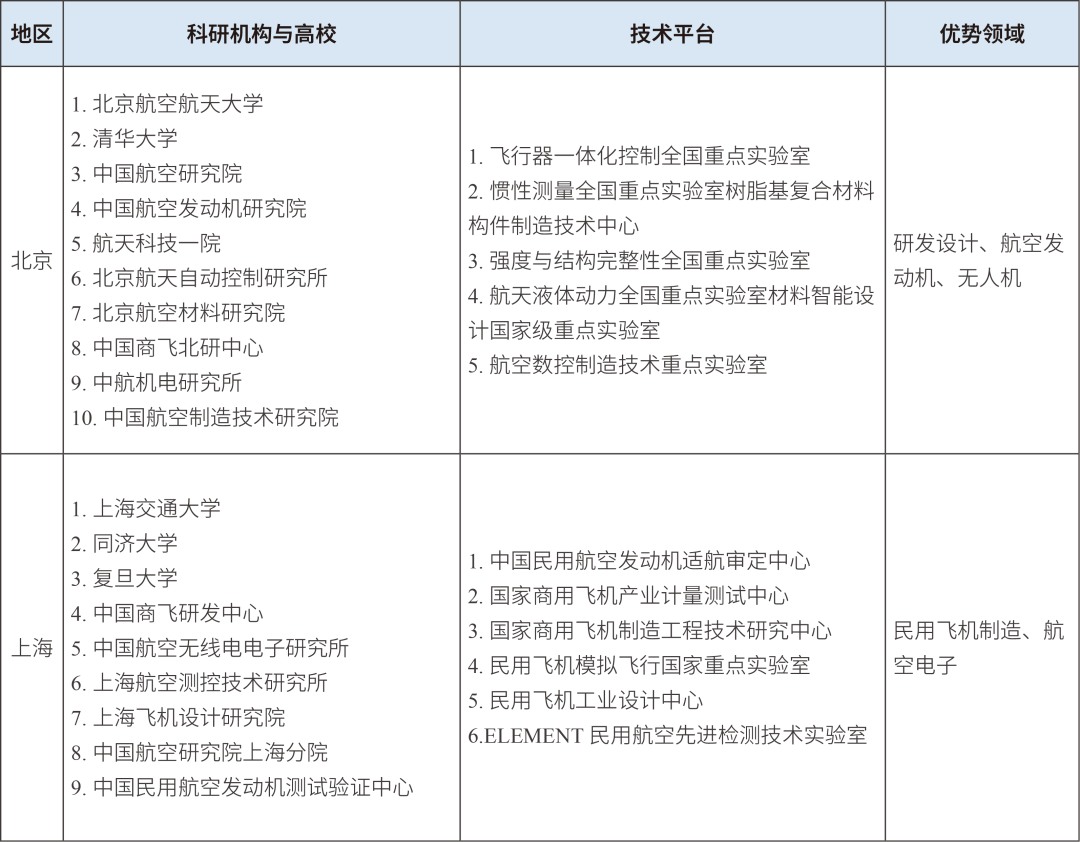

(三)企业集聚:两地均为中国航空制造领域核心城市,创新资源和龙头企业旗鼓相当

上海和北京均积聚了一批航空制造业的“国家队”、高校院所,两地企业约占全国总量16%8(北京占比8.3%,上海占比7.7%)。上海聚焦民用航空产业化,积聚了中国商飞、上海飞机设计研究院、上海飞机制造公司等企业23009余家和上海交通大学、同济大学、复旦大学等高校院系,形成“浦东研发—闵行制造—临港配套”的集聚效应,民用航空创新资源数量及能级居于国内领先地位。北京以军用和民用航空全产业链研发为核心,构建了“央企+高校+科研机构”协同创新生态,集聚了中航工业、航天科技等大型央企总部以及北京航空制造工程研究所、北京航空材料研究院、北京航空航天大学、清华大学等科研院校、企业250010余家,飞行器一体化控制等7家航空领域国家重点实验室形成协同网络,并通过北航-中航工业联合研究院等多个产学研平台进行成果转化,近三年技术转化收益超百亿元11,支撑C919、长征五号火箭等43项国家重大工程。

表1 北京市航空制造业重点企业清单(部分)

表格信息来源:北国咨根据公开信息整理

表2 航空制造创新平台京沪对比表

表格信息来源:北国咨根据公开信息整理

(四)产业政策:上海围绕大飞机和低空经济,聚焦全产业链和应用场景,双向多边发力;北京围绕低空经济,聚焦技术创新与安全管控,打造发展生态

上海于2024年7月先后发布《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展 促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024—2027年)》,前者聚焦大飞机产业链关键环节,提出到2026年实现产业规模800亿元等目标,并针对协同研发、适航认证、入册装机、产业化建设等给予资金支持;后者围绕技术研发、基础设施、空间载体、服务管理、应用场景等低空经济产业生态建设,提出到2027年核心产业规模达500亿元,打造“天空之城”。北京于2024年9月发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024—2027年)》,聚焦技术创新、安全管控、低空制造、监管运行、基础设施、应用场景等方面,提出到2027年产业规模达1000亿元,打造形成输出技术、标准、解决方案的开放型低空经济发展体系。

(五)区域协同:长三角区域协同优势显著,形成“2小时产业圈”

相比京津冀区域,长三角区域拥有良好的航空制造基础与关键环节协同配套能力,形成长三角“2小时产业圈”,实现大部件就近配套。2024年,国家批复上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省建设长三角(含江西)大飞机先进制造业集群,形成包括飞机、发动机、核心部件、关键材料、高端装备等为一体的产业格局,集聚了全国超过三分之一的大飞机装机配套供应商,工业产值超千亿元。其中,江苏有81家中国商飞的供应商,数量位居全国前列(C919供应商14家,居全国首位);浙江有12家中国商飞的供应商12。

二、破局与提升:北京航空制造业发展建议

“十五五”时期,为支撑北京国际科技创新中心建设,促进制造业回升,北京应充分发挥创新资源及新能源、新材料、新一代信息技术产业优势,抢抓航空动力变革新赛道,抢布航空应用新场景,强化军民协同、区域协同和“两业”融合,形成“技术创新驱动+场景应用牵引+协同融合赋能”的发展路径,打造绿色化、智能化、泛化的航空产业,撬动新经济增长极。

(一)紧跟发展趋势,精准谋划未来

一是无人化。推动国产大型货运无人机、eVTOL无人驾驶飞行器适航验证与商业化运营,开发AI驱动的航空器智能检测机器人,布局无人化维修保障体系。二是智能化。推进AI辅助设计、工业元宇宙仿真、生成式AI工艺优化等技术在航空装备研发中的应用,加速国产大飞机自动驾驶系统适航验证,部署AI驱动的预测性维护系统与无人机巡检平台,推动航空智能化转型。三是绿色化。依托高能量密度航空燃料电池、生物基复合材料及绿色锻造技术,降低飞机制造碳排放强度,推广航空制造全生命周期碳足迹管理系统,建立飞机拆解回收智能工厂,提高复合材料循环利用率。

(二)聚焦关键技术,筑牢产业创新根基

一是支撑国家战略实现,聚焦C919大飞机配套的航空发动机、复合材料、工业软件等“卡脖子”领域,整合中航工业、中国航发等资源,实现关键环节国产化替代。二是抢占绿色航空新赛道,面向国家绿色航空发展的战略需要,加快攻关eVTOL、轻小型固定翼电动飞机、新能源无人机、氢能源飞机、飞行汽车等新能源飞机总体设计、能源系统设计、全电机载系统等技术,以及航空动力电池、航空电推进技术、能量控制和飞行控制等配套关键技术。三是推动运输机绿色化、国产化。突破大运载量运输机智能航电系统、氢燃料动力及复合材料轻量化技术,推动国产运输机自动驾驶系统研发与适航验证,构建基于数字孪生的全寿命运维平台。

(三)拓展场景应用,打造示范标杆

一是拓展通用航空场景应用。开通山区医疗救援、京津冀跨城通勤等航线,试点无人机物流配送与航空摄影测绘商业化服务。二是设立低空经济示范区,开放应急救援、城市物流、城市空运、文旅服务、农业与能源巡检、教育培训等场景,开展轻小型电动飞机规模化示范运营,eVTOL商业示范运营,推动电动航空应用场景、产品规范、运营体系、客户服务方案等领域的论证试点。三是布局氢能航空研制试验基地,依托本市航空发动机研发优势,开展国产民用飞机的氢动力改装,推动氢能航空技术体系的论证试点。

(四)整合区域资源,培育泛航空产业集群

依托大兴区国际航空总部园、顺义航空装备配套产业集群等载体,出台专项政策吸引航空企业聚集,承接央企航空材料、发动机部件等高端制造产业转移,延伸航空维修、培训、金融以及航空+文旅、能源、物流等服务产业,形成“研发—制造—服务”全产业链生态;构建区域协同供应链网络,加强与天津、河北的产业协作,着力打造世界级泛航空制造产业集群。

(五)统筹发展和安全,探索低空飞行管控新机制

一是空域管理方面,在具备管控能力的基础上,进一步放开生态涵养区真高120米以下非管制空域作为无人驾驶航空器的适飞区域,为企业提供更多就近开展适飞活动的空间。二是服务保障方面,支持设立检验检测及适航验证技术服务机构,建设飞行控制、监管、服务等智慧化平台,提升低空飞行保障能力。三是安全防范层面,利用人工智能、大数据、雷达监测等技术,加强低空安全技术验证,构建低空安全防范体系。

参考文献

1 2024年北京市统计年鉴

2《上海民用航空产业链建设三年行动计划(2022-2024年)》提出,到2024年,民用航空产业产值规模超过600亿元;上海统计局:2019年,本市航空装备生产持续增长,实现工业总产值296.55亿元,比上年增长0.7%。其中,飞机制造业保持平稳增长拉动航空装备总产值增长3.0个百分点

3 中国东航披露的定增公告数据

4 国际经验表明,一个航空项目10年后给当地带来的效益产出比为1:80;中国民航大学航空经济研究所测算,如果按民机寿命周期10年计算,大飞机给中国带来经济增加值贡献比为1︰86

5 2024年上海市统计公报

6 中国民用航空华东地区管理局

7 2024年首都航空临空经济区发展业绩

8 上奇研究院《2024年中国航空产业研究报告》

9 上奇研究院《2024年中国航空产业研究报告》

10 上奇研究院《2024年中国航空产业研究报告》

11 参考北京市2019年技术合同成交额5695.3亿元,“航空制造”技术交易占比约3%-5%

12 来源于深企投产业发展(深圳)股份有限公司

作者介绍

孙丽娜

中级工程师、咨询工程师(投资)

长期专注重大技术装备等领域研究,近年来作为主要负责人完成手术机器人行业发展研究、重大技术装备发展研究等政府、企业委托咨询业务。

李桂丽

中级工程师、咨询工程师(投资)

长期专注新能源汽车及充电设施领域产业研究、政策研究和项目咨询,深度参与多项重大项目可研编制与项目评估,具备丰富的课题研究、项目咨询经验。

鲁 楠

高级经济师(运输经济)、咨询工程师(投资)

长期专注新能源汽车及充电基础设施、重大技术装备等领域,近年来作为主要负责人完成了新能源汽车产业发展研究、电动汽车充电基础设施行业研究、重大技术装备发展研究等大量政府、企业委托咨询业务。

编辑:张 华

审核:孙 磊